Hof Klüsener (Altenhöfen)

Der Hof Klüsener, lag in der Gemarkung Herne, Flur IV, genannt Altenhöfen, zwischen Bergstraße - Jahnstraße - Eiselenstraße und Jean-Vogel-Straße.

| |||||||||||||||

In den Hypothekenbücher des Gerichts Strünkede als "Ein Land und Wiesengrund, [...] 13. Maltersaat, 79 ruthen, Hauß, Hof und Garten."[2] aufgezeichnet. Er gehörte zur kgl. Domaine und war dem Strünkeder Richter Friedr. von Essellen verantwortlich.

In der Türkensteuerliste 1598 wird in Hörne ein Kluensener erwähnt, welcher 2 Goldgulden zu zahlen hatte. Ebenfalls in der Liste wird erwähnt, dass "Kampß bei Herman Klüsener gesetßt, undt Bergkhoff hat Kluisener Vater". Das bedeutet: Ein N. Kamp sitz bei Herman Klüsener und dessen Vater saß auf den benachbaten Hof Berghoff. Auch wird "Herman Kluisener ein Hospitialß Kotten" mit 1 1/2 Ort angegeben.

Das Scheunengebäude, eines der ältesten in Altenhöfen wurde am 11. Juni 1755 errichtet. Das Haupthaus stammte aus dem Jahre 1789. (s.u.)

Im Jahre 1762 wird in den Duisburger Intelligenz Zettel 1762 ein Pferdediebstahl des Bauern Klüsener in der Riemcker Heide angezeigt.

Von 1814 bis 1826 wurde das als "Klüsener Colonie" bezeichnete Gut von der Regierung in Arnsberg an den Bauern Klüsener verkauft.[3].

1829 wird in der Schulgeldliste der luth. Schulgemeinde folgende Personen erwähnt:

| Vorname des Vaters | Nanme des Vaters | Ortschaft | Anzahl der Kinder | Vorname des Kindes | Abweichender Nachname des Kindes | Geburtsdatum des Kindes |

| HERNE | ||||||

| Johann Heinrich | Klüsener | Altenhöfen | 3 Kinder | Heinrich | 19.09.1816 | |

| Lisette | 30.12.1818 | |||||

| Maria Katharina | 01.12.1821 | |||||

| Witwe | Klüsener | 3 Kinder | Katharina Margaretha | 15.10.1816 | ||

| Georg Heinrich | 29.12.1820 | |||||

| Anna Maria | 13.07.1823 |

1880 endete der Besitz der Familie Klüsener mit dem Verkauf an den benachbarten Masthoff. Damit änderte sich auch der Hofname in Klüsener-Mastoff.

"Stadt Herne kaufte den Masthoffschen Hof an der Bergstraße

Herne. (1940) Die Stadt Herne hat den Erbhof Masthoff an der Bergstraße mit dem noch vorhandenen Gelände in Größe von rund 38 Morgen angekauft. Der Erbhof lag völlig im Bebauungsgelände und störte dadurch die bauliche Entwicklung des südlichen Stadtteils. Durch diesen Ankauf wird der Anerbe in die Lage versetzt, sich anderweit einen Erbhof zu verschaffen. Die Stadt hat einen Teil des Siedlungsgeländes aus dem Erbhof sofort an die Gemeinnützige Heimbau GmbH. weiterverkauft. Durch die Zeitverhältnisse bedingt, wird dieser Grundstücksankauf zunächst noch keine Veränderungen in das südliche Stadtbild bringen. Es ist aber anzunehmen, daß gleich nach dem Kriege hier eine rege Bautätigkeit einsetzen wird. In der Hauptsache hören wir von Volkswohnungen und Kleinsiedlerstellen, die hier wahrscheinlich entstehen werden. Jedenfalls ist für Herne=Süd eine rege bauliche Entwicklung zu erwarten."[4]

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Hauptgebäude schwer getroffen und lag bis zum Abräumen im Januar 1952 brach[5]. Auf dem Gelände errichtete die Herner Selbsthilfe (heute: Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG.) mehrere Mehrfamilienhäuser Bergstraße 28-42 und die Siedlung "Eiselenstraße" (hauptsächlich auf dem alten Masthofschen Grund).

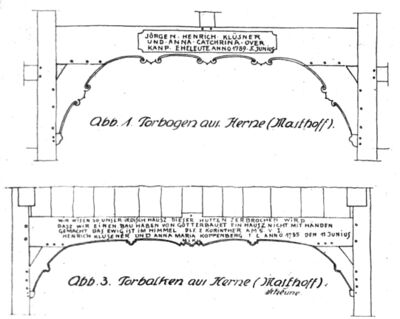

Inschriften[6]

- Am Hause:

Jörgen Heinrich Klüsener u.

Anna Catharina Overkamp Ehel.- Anno 1789 Juni

- An der Hofseite der Scheunentür:

Wer da kärglich säet, der wird auch kärglich ernten

Wer da säet in Segen, der wird auch ernten in Segen. - An der Außenseite der Scheune:

Was wissen, so unser irdisch Hausz dieser Hütten zerbrochen wird,

dasz wir einen Bau haben von Gott erbauet,

ein Hausz nicht mit Händen gemacht,

dasz ewig ist im Himmel.- Die Corinther am 5. V. 1.

- Heinrich Klüsener u. Anna Maria Koppenberg Ehl.

- Anno 1755 den 11. Junius.

Aufnahme nach Hartmann 1921

Abbildung 2 (Grundriss: Typ II) aus Blatt XXIII:

Standort:

Masthoff - Herne, Bergstr. (1789)

Orientierung des Deelentores: Süden

Dachgefüge:

- Sparrendach mit Hahnenbalken

- Stuhlkonstruktion als spätere Zutat nach Fortfall des Strohdaches

- Sparren auf Fußpfette aufgedollt

Stärke der Hölzer:

- Dielenständer: 15/23 – 17/21 cm

- Eckständer: 17/20 cm

- Zwischenständer: 15/19 – 16/21 cm

- Fußpfette: 14/25 cm

- Riegel: 13/15 cm

- Schwelle: 13/17 – 19/21 cm

- Dielenbalken: 21/28 – 24/26 cm

- Sparren: 12/17 – 14/17 – 12/20 cm

- (Entfernung: 1,60 – 1,80 m)

Wände:

- Teils Lehmholzfachwerk, teils Ziegelholzfachwerk

Bodenbelag:

- In der Diele: Sandsteinplatten, ursprünglich Kieselpflaster

- In der Küche: wie vor

- In den Viehständen: Ziegelpflaster, ursprünglich Kieselpflaster

- Über der Diele: Eichene Bohlen mit schmiedeeisernen Nägeln befestigt

- In und über den Wohnräumen: Größtenteils erneuert

Decke:

- In der Küche: Gepflastert

- In den übrigen Räumen: Stabbretterverkleidung (letztere neueren Datums)

- Über den Viehständen: Windelboden

Urkunde

- Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen - B 415, 1 Regierung Arnsberg - Domänenregistratur Regierung Arnsberg, Nr. 0 III a Fach 262 Nr. 69 - Herne, Masthoffs Gut (Essen, ObH. Ückendorf)

Der Hof Klüsener in der Garthe war ein Abspliss dieses Bauernguts und lag Altenhöfener Straße 116-120.

Urkunde

- Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen - B 415, 1 Regierung Arnsberg - Domänenregistratur Regierung Arnsberg, Nr. 0 III A Fach 117 Nr. 8 - Verkauf der Klüseners Kolonie zu Herne

Siehe auch

- Eiselenstraße (← Links)

- Hof Masthoff (← Links)

- Urkunde 1814-1826 Klüsener (← Links)

- Die Feuerstättenliste des Amtes Bochum 1664 (Herner Ausschnitt) (← Links)

Quellen und Anmerkungen

- Westdeutsche Allgemeine Zeitung

- Stadtarchiv Herne: Ordner Bauernhöfe und Kotten in Herne.

- ↑ Sammlung Andreas Janik

- ↑ http://dfg-viewer.de/show/?id=8071&tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FGrafschaft_Mark_Gerichte_III%2F00037_01_Bd01%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=42

- ↑ http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=1&verzguid=Vz_89c5c518-d4aa-46ca-9efc-552de3d4b9e1

- ↑ Vgl.: Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung vom 2. Oktober 1940. online auf Zeitpunkt.nrw

- ↑ Herner Anzeiger vom 29. Dezember 1951: "Alt-Herne unter dem Abbruchhammer"

- ↑ Decker 1927/1980 S. 77

- ↑ Knöll 1922