Förderbrücke Julia

Diese besondere Transportmöglichkeit war einmal zu seiner Zeit. 1931 errichtet und am 15. Dezember in Betrieb genommen[1]. Die Förderwagen wurden direkt von der Zeche Julia zur Zentrale Aufbereitung der Zeche Recklinghausen geschickt, als Julia die Förderung übernahm. Nach der Wiederinbetriebnahme der Kokerei Julia im Jahr 1937 wurde auch die Kokskohle von dorthin geliefert. Die Eindeckung mit Platten verschwand im laufe der Jahre, sodass zuletzt nur noch das Gerüst zu sehen war. Mit der Aufgabe der Zeche Julia/Recklinghausen im Jahre 1974 wurde die Förderstrecke stillgelegt und verschwand.[2]

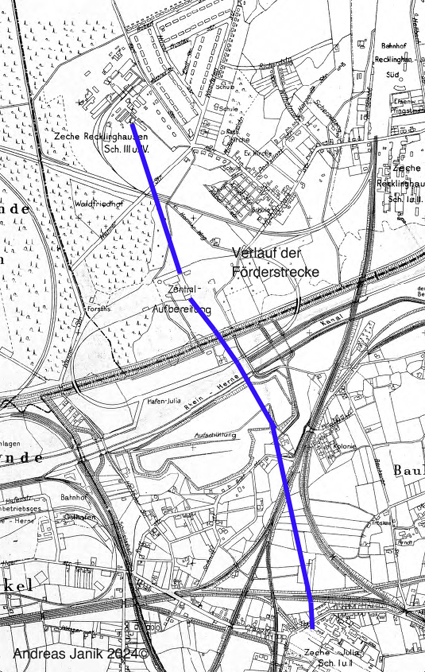

"Im Dezember des vergangenen Jahres wurde im Ruhrgebiet eine Förderbrücke in Betrieb genommen, die in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert ist. Die Brücke verbindet die beiden der Harpener Bergbau A.-G. gehörenden Schächte Recklinghausen II und Julia mit der zwischen beiden gelegenen Zentralaufbereitung. Die Entfernung Recklinghausen II — Aufbereitung beträgt etwa 800 m, während die Entfernung von hier bis zur Zeche Julia bei Herne reichlich doppelt so groß ist. Es ergibt sich somit eine Gesamtlänge der Förderbrücke von mehr als 2400 m. Sie ist damit die längste Förderbrücke der Welt.

Die als zweigleisige Oberkettenbahn aus gebildete Strecke verbindet ihre beiden Endpunkte nahezu gradlinig mit einem Ablenkungswinkel von 19° 48'.

Die Leistungsfähigkeit der Brücke beträgt 2400 Grubenwagen in der Stunde, da von jedem der Schächte stündlich 600 beladene Wagen mit insgesamt 800 t Kohlen in der Stunde der Aufbereitung zugeführt werden müssen, die leer oder mit Bergen oder Kesselkohle beladen an ihre Ausgangspunkte zurückgelangen. Der Oberkettenbahn wurde vor allem deshalb der Vorzug gegeben, weil diese einen überaus einfachen und sich nahezu selbsttätig abwickelnden Betrieb ermöglicht, der sich mit einer sehr geringen Anzahl Arbeitern durchführen läßt. Eine Drahtseilbahn würde in Anbetracht der geforderten hohen Leistung sehr viel höhere Anlage- und Betriebskosten verursachen, eine sehr viel größere Anzahl von Bedienungsleuten erfordern und nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten bei der Anbringung von Schutzvorrichtungen gegen das Herabwehen von Kohlenstaub bei starkem Winde bereiten. Außerdem würde bei einer Drahtseilbahn die Gefahr bestehen, daß bei starkem Regen und Frost der Betrieb zeitweilig eingestellt werden muß.

Die in einer Bauzeit von etwa zehn Monaten errichtete Bahn läuft in einer geschlossenen Förderbrücke, die ihrerseits aus 79 Brückenfeldern mit Einzellängen zwischen 25 und 65 m zusammengesetzt ist und von der gleichen Anzahl eiserner Stützen getragen wird. Etwa 310 m der Brückenlänge sind auf Halde verlegt.

Besonders bemerkenswert ist die Brücke, die von der Gesellschaft für Förderanlagen Ernst Heckei m.b.H., Saarbrücken, gebaut wurde, dadurch, daß sie mit von der Deutschen Asbestzement- Aktiengesellschaft, Berlin-Rudow, gelieferten Eternitplatten vollständig verkleidet und eingedeckt ist. Für die Wandverkleidung wurden ebene Eternit-Tafeln von etwa 6 mm Stärke und für die Eindeckung Welleternit-Platten von 1,6 m Länge benutzt. Zur Abdeckung des Firstes dienten bombierte Welleternit-Firsthauben.

Die Befestigung geschah durch Wagnersche Gelenkapparate (D.R.P.), die sich für die Eindeckung von Brücken und großen Hallen mit stark arbeitenden Unterkonstruktionen als sehr zweckmäßig erwiesen haben. Insgesamt wurden etwa 21 000 qm Eternitplatten verbraucht, die sich wie folgt verteilen: auf die Eindeckung etwa 10 000 qm Welleternit und auf die Wandverkleidungen etwa 11 000 qm ebene Eternit-Tafeln. Das geringe Gewicht der Eternit-Teile ermöglichte eine verhältnismäßig leichte Konstruktion der Brücke, bei der insgesamt nur rund 1700 t Eisenkonstruktion verarbeitet wurden.

Dadurch, daß die Zu,- und Ablaufstellen der Anlagen im Gefälle verlegt und mit geeigneten Hilfsvorrichtungen versehen wurden, wickelt sich der Streckenbetrieb nahezu ohne Bedienung ab. Die Fahrgeschwindigkeit der Wagen beträgt etwa 1,4 m/sek und der Wagen abstand im Durchschnitt etwa 8,5 m. Als Zugmittel dienen rund 5000 m Förderkette, die von drei auf geschlossenen Rahmen aufgebauten Antriebsmotoren von je 102 PS in Umlauf versetzt werden.

Jeder Antrieb hat nur eine Triebscheibe mit patentierten Heckel-Karlick-Klemmen, die sich durch große Treibfähigkeit auszeichnen und die Verwendung kalibrierter Ketten entbehrlich machen.

Die Förderbrücke arbeitet seit ihrer Inbetriebnahme in jeder Beziehung zur vollsten Zufriedenheit."[3]

Verwandte Artikel

Quellen

- ↑ Gelsenkirchener Zeitung vom 15. Dezember 1931. Online auf Zeitpunkt.nrw

- ↑ Vgl.: https://www.ruhrzechenaus.de/themen/seilbahn.html

- ↑ Illustrierte Technik für Jedermann. Jg. 10/1932, S. 2. Online auf https://anno.onb.ac.at