Eduard Lischka gt. Pasquale (Schauspieler)

Eduard Pasquale (geboren am 11. Dezember 1878 in Wien; gestorben am 15. September 1931 in Herne) war ein Herner Schauspieler und Original.

Leben

Eduard Pasquale wurde als Eduard Lischka am 11. Dezember 1878 in Wien geboren.

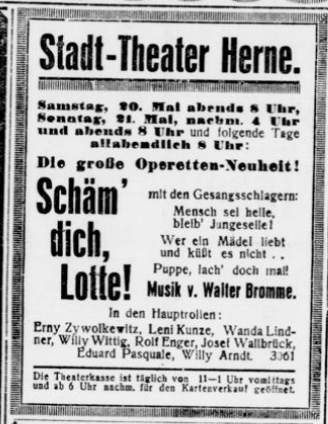

Nach seiner Ausbildung zum Schauspieler spielte er vor seiner Herner Zeit beim Stadttheater in Zweibrücken (1897) [1], Liegnitz (1904/05), im Tegernseeer Sommertheater (1905)[2] und Zwickau (1907-1911)[3][4]. Zuletzt soll er in Hanau gespielt haben.

Adolf Steffen engagierte ihn nach 1914 in seinem Reichshallen-Theater.

Nach der Beendigung seiner Laufbahn als Theaterschauspieler blieb er in Herne wohnen und verdiente sich als Schauspiellehrer für Laien und vor allem als Zeitschriftenverkäufer einen kümmerlichen Lebensunterhalt. „Hungerkünstler“ wurde er dadurch genannt.

1929 wohnte „Lischka gt. Pasquale, Eduard, Schauspieler“ im Haus Bahnhofstraße 10b.

Noch am 6. Januar 1931 wurde im Herner Anzeiger verkündet das der „A.T.C. Stammtisch Alt-Herne gegen S.C.W. Kegelklub Bumskrakelia“ auf dem Turnklubplatz[5] (Altenhöfener Straße) ein Fußballspiel abhalten wollen. „Ein besonderes Interesse wird dem Treffen schon dadurch entgegengebracht werden, weil der allbekannte Schauspieler Eduard Pasquale das Ehrenamt übernommen hat, den Anstoß auszuführen.“[6]

Er wurde am 15. September 1931 in seiner Wohnung – Mühlenstraße 13 – tot aufgefunden.[7]

Nachrufe besonderer Art

„Unseres Hungerkünstlers letzter Gang[8]

In den Straßen liegt wieder einmal Laub, braunes, dürres Laub, wie unzählige Flocken hingestreut. Wenn man darüber hin schreitet, dann raschelt und knistert es hohl. Und dann weiß man, daß es Herbst ist, Ja, es ist Herbst! In den Anlagen des Kommunalfriedhofes stehen die Bäume, als könnten sie sich nur schwer und voller Trauer von ihren welken Blattern trennen. Mit rauer Hand packt aber der Wind zu und zerbricht das Leben in der Natur, das noch zwischen den Bäumen und Sträuchern schillert. So sterben sommerliche Schönheit und Üppigkeit rasch dahin. So begraben aber auch die Menschen ihren Sommer in sich.

Einer, der ihnen von den Brettern, die ihm die Welt bedeuteten diesen Sommer gab, wird hier zur letzten Ruhe gebracht. Einst ein Künstler auf der Höhe des Lebens— Lache Bajazzo! — ein einsamer Wanderer auf einsamer Landstraße, der Erfüllung seines Ichs darin sah, die Zeitgenossen mit hinreißender Farbensymphonie seines wienerischen Humors zu beglücken. Ein einsamer Mensch, als der Stern seines Könnens verlosch, ein alternder. aber sehr seiner und großer Mensch. Sein Leben hat der Herbststurm hinweggeblasen.

Eine stattliche Trauergemeinde gibt diesem „Proletarier im Frack" das Ehrengeleit. Lautlose Stille schwebt über die Menge. Nur der Herbstwind harrst durch die vergilbten Bäume, im Westen geht die Sonne schlafen und taucht den Himmel in einen silbrig glänzenden Mantel, über den ein unbeschreiblich schöner Wolkenschleier wie von Künstlerhand gebreitet liegt. Wie aus der Ferne, in feierlichem Pianissimo. erklingt die Musik der Kapelle Zimmer, eine Melodie, die von der Ruhe im Grabe kündet.

Dann wird die Leiche hinausgetragen, begleitet von vielen Freunden und Bekannten des Verblichenen. An der Gruft das kirchliche Zeremoniell und wieder tröstende Klänge der Musik— da unten ist Frieden... Kranze und Sträuße prächtiger Blumen legt man um das Grab, die letzten Erdgrüße fallen polternd hinab. Langsam nimmt die Menge Abschied, als könnten sie sich nicht gut trennen von der Stätte, die enthält, was sterblich war an diesem Hungerkünstler Eduard Pasquale.

Schweigend geht man durch den Totenacker, den die gütige Natur bald schlafen legt, bis zum frohen Erwachen im kommenden Lenz. Denn da draußen vollzieht es sich so selbstverständlich, so natürlich, so ohne Sich Wehren, dass uns ein stiller Friede erfasst. Dann empfinden wir voll, was der Dichter sagt:

Müder Glanz der Sonne, Mattes Himmelsblau, Von vergang'ner Wonne Träumet rings die Au. Von der letzten Rose löset lebenssatt Sich das letzte lose, weiße Blumenblatt. Seliges Entfärben schleicht sich durch den Hain, Auch Vergeh'n und Sterben deucht nur süß zu sein.

Stolzer, braver Freund, du weilst nicht mehr unter uns, aber in unseren Gedanken lebst du weiter. Was du auf der einsamen Landstraße deines Lebens erduldet und gelitten, es war Einzelschicksal der Kunst, die hungert. Und nun ruhe in Frieden!““

Am 18. September 1931 schrieb der Herner Anzeiger:

„Eduard Pasquales letzter Gang.

Das tiefe Mitgefühl, das man allgemein mit dem traurigen Lebensschicksal des früheren Schauspielers Eduard Pasquale hatte, zeigte sich in ergreifender Weise bei seiner gestrigen Beerdigung. Angehörige einfacher Volkskreise sah man zur Leichenhalle des Kommunalfriedhofes pilgern, wo sie den aufgebahrten Toten mit Blumen, teilweise mit selbstgepflückten Gartenblumen, fast zudeckten. Eine zahlreiches Totengeleite hatte sich eingefunden, Angehörige aller Volksichten, vornehmlich Wirte, in deren Lokalen der Verstorbene seine Zeitschriften angeboten hatte. Auch eine Bekannte aus seiner Wiener Jugendzeit, ein frühere jetzt in Recklinghausen wohnende Schauspielerin, gab ihm das letzte Geleite. Die Kapelle Zimmer hatte sich freiwillig zur Verfügung gestellt und spielte auf dem Wege zum Grabe das Miserere. Herrliche Blumenkränze wurden der Leiche vorangetragen. Am Grabe nahm Vikar Büttner von St. Bonifatius die kirchlichen Zeremonien vor. Mit Weisen der Zimmerschen Kapelle schloss der Trauerakt, der einem verarmten Künstler gegolten hatte, der sich hungernd, aber stolzen und immer noch hilfreichen Herzens getreulich und ungebeugt durch die letzten Jahre seines armseligen Lebens geschlagen hatte.“

| Dieser Artikel, diese genealogische oder textliche Zusammenstellung bzw. dieses Bild wird von Andreas Janik (ehem. Johann-Conrad) für das Wiki der Herner Stadtgeschichte zur Verfügung gestellt und unterliegt dem Urheberrecht. Bei einer Verwendung dieser Abbildung und/oder dieses Textes - auch als Zitat - außerhalb des Wikis der Herner Stadtgeschichte ist die Genehmigung beim Autor einzuholen. |

Weblinks

Verwandte Artikel

Quelle

- ↑ https://books.google.de/books?id=1MBeWNP88KYC&newbks=1&newbks_redir=0&dq=Neuer%20Theater-Almanach%20f%C3%BCr%20das%20Jahr%20%22eduard%20Pasquale%22&hl=de&pg=PA557#v=onepage&q=Neuer%20Theater-Almanach%20f%C3%BCr%20das%20Jahr%20%22eduard%20Pasquale%22&f=false

- ↑ https://books.google.de/books?id=6hdOAAAAYAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=%22Ed.%20PAsquale%22&hl=de&pg=PA520#v=onepage&q=%22Ed.%20PAsquale%22&f=false

- ↑ https://books.google.de/books?id=T9YKAwAAQBAJ&pg=PA642&dq=Neuer+Theater-Almanach+f%C3%BCr+das+Jahr+%22eduard+Pasquale%22&hl=de&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjp85vO37WGAxUQ_rsIHcqlAJ8Q6AF6BAgKEAI

- ↑ https://books.google.de/books?id=XGgfAQAAIAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=Neuer%20Theater-Almanach%20f%C3%BCr%20das%20Jahr&hl=de&pg=PA729#v=onepage&q=Pasquale&f=false

- ↑ Dieser Ort lag hinter dem heutigen Sportplatz und ist heute Ackerland

- ↑ Herner Anzeiger vom 5. Januar 1931. Online auf zeitpunkt.nrw

- ↑ Sterberegistereintrag Nr. 509/1931. Online auf Landesarchiv NRW,

- ↑ Herner Volkszeitung vom 15. September 1931. Online auf Zeitpunkt.nrw